Reaktionen der Stakeholder auf das Ergebnis von MEPC 83

Das letzte Woche auf der MEPC 83 vereinbarte Netto-Null-Rahmenwerk der IMO ist das erste weltweit, das verbindliche Emissionsgrenzwerte und eine Bepreisung von Treibhausgasen für einen gesamten Industriesektor kombiniert.

Zu den Maßnahmen gehören ein neuer Kraftstoffstandard für Schiffe und ein globaler Preismechanismus für Emissionen.

Diese Maßnahmen sollen im Oktober 2025 formell verabschiedet werden und 2027 in Kraft treten. Sie werden für große Hochseeschiffe mit einer Bruttotonnage von über 5.000 verbindlich, die für 85 % der gesamten CO2-Emissionen der internationalen Schifffahrt verantwortlich sind.

Gemäß dem Verordnungsentwurf müssen Schiffe folgende Anforderungen erfüllen:

Globaler Treibstoffstandard : Schiffe müssen ihre jährliche Treibhausgasintensität (GFI) – also die Menge an Treibhausgasen, die pro verbrauchter Energieeinheit emittiert werden – im Laufe der Zeit reduzieren. Die Berechnung erfolgt nach einem Well-to-Wake-Ansatz.

Globale wirtschaftliche Maßnahme : Schiffe, deren Emissionen die GFI-Schwellenwerte überschreiten, müssen Ausgleichseinheiten erwerben, um ihre Emissionsdefizite auszugleichen, während Schiffe, die Technologien mit null oder nahezu null Treibhausgasemissionen einsetzen, Anspruch auf finanzielle Belohnungen haben.

Es wird zwei Stufen der Einhaltung der Treibhausgasintensitätsziele geben: ein Basisziel und ein direktes Einhaltungsziel, bei dem Schiffe Anspruch auf den Erwerb von „Überschusseinheiten“ haben.

Schiffe, deren Emissionen die festgelegten Grenzwerte überschreiten, können ihr Emissionsdefizit ausgleichen, indem sie überschüssige Einheiten von anderen Schiffen übertragen, bereits angesammelte überschüssige Einheiten verwenden und Ausgleichseinheiten nutzen, die sie durch Beiträge zum Net-Zero-Fonds der IMO erworben haben.

Darüber hinaus wird der IMO Zet-Zero Fund eingerichtet, um Preisbeiträge aus Emissionen zu sammeln. Diese Einnahmen werden dann ausgezahlt, um emissionsarme Schiffe zu belohnen, Initiativen in Entwicklungsländern zu unterstützen und negative Auswirkungen auf gefährdete Staaten wie kleine Inselentwicklungsländer und die am wenigsten entwickelten Länder zu mildern.

Die MEPC 83 war von erheblichen Meinungsverschiedenheiten geprägt. Die USA zogen sich aus den Verhandlungen zurück, bevor diese überhaupt begonnen hatten, und begründeten dies mit Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen und der Fairness der vorgeschlagenen CO2-Abgabe. Dies führte zu Unsicherheiten im globalen Regulierungsumfeld. Darüber hinaus plädierte eine Koalition von Ländern, darunter China, Brasilien, Saudi-Arabien und Südafrika, für ein Emissionshandelssystem als Alternative zu einer pauschalen CO2-Steuer.

Internationale Schifffahrtskammer

Guy Platten, Generalsekretär der Internationalen Schifffahrtskammer, sagte: „Wir sind uns bewusst, dass dies möglicherweise nicht die Vereinbarung ist, die sich alle Branchen gewünscht hätten, und wir befürchten, dass sie möglicherweise noch nicht die nötige Sicherheit bietet. Es ist jedoch ein Rahmen, auf dem wir aufbauen können.“

Weltschifffahrtsrat

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Klimapolitik und ein Wendepunkt für die Schifffahrt. Unsere Branche galt lange als ‚schwer zu reduzieren‘, doch Rekordinvestitionen und eine neue globale Maßnahme können hier die Wende bringen“, sagte Joe Kramek, Präsident und CEO des World Shipping Council. „Die Linienschifffahrt hat die Dekarbonisierung bereits eingeleitet: Bis 2030 sollen fast 1000 Schiffe mit erneuerbaren Energien auf See sein. Um die erneuerbaren Kraftstoffe zu einem wirtschaftlich tragfähigen Preis anbieten zu können, ist jedoch eine globale Regulierung notwendig. Die heutigen Ergebnisse der IMO bedeuten, dass globale Regulierungen nun beginnen können, die Rekordinvestitionen der Branche zu nutzen, um die Dekarbonisierungsziele zu erreichen.“

Europäische Reeder

„Die Schifffahrt wird der erste Sektor sein, für den ein global vereinbarter CO2-Preis gilt. Es ist entscheidend, dass die multilaterale Zusammenarbeit auf UN-Ebene in Zeiten zunehmender Unsicherheit konkrete Maßnahmen hervorbringt, um das Netto-Null-Emissionsziel bis 2050 zu erreichen. Auch wenn die Vereinbarung nicht perfekt ist, bietet sie eine gute Ausgangsbasis für die weitere Arbeit. Sie bietet einen Rahmen, auf dem wir aufbauen können, um die notwendigen Investitionen in die Produktion sauberer Kraftstoffe sicherzustellen“, sagte Sotiris Raptis, Generalsekretär der European Shipowners | ECSA.

Dänische Schifffahrt

„Wir hätten uns etwas Ambitionierteres gewünscht. Das ist klar. Dennoch halte ich es für einen großen Erfolg, dass eine Einigung erzielt wurde, die uns in die richtige Richtung bringt – insbesondere vor dem aktuellen geopolitischen Hintergrund. Dänemark und Europa haben sich dafür eingesetzt, Emissionen noch teurer zu machen. Das hätte den ambitioniertesten Reedereien zugutegekommen und gleichzeitig höhere Einnahmen generiert, um einen fairen Übergang zu gewährleisten. Dennoch – wir haben die Weichen gestellt und werden die Weichen weiter verschärfen. Bis zur endgültigen Verabschiedung im Oktober bedarf es engagierter Anstrengungen“, sagte Anne H. Steffensen, CEO von Danish Shipping.

Globales Maritimes Forum

„Wir begrüßen die erzielten Fortschritte, doch erfordert das Erreichen der Ziele sofortige und entschlossene Investitionen in grüne Kraftstofftechnologie und -infrastruktur. Die IMO wird die Möglichkeit haben, diese Vorschriften im Laufe der Zeit wirksamer zu gestalten. Auch nationale und regionale Politiken müssen skalierbaren E-Fuels und der für eine langfristige Dekarbonisierung erforderlichen Infrastruktur Priorität einräumen“, sagt Jesse Fahnestock, Direktor für Dekarbonisierung beim Global Maritime Forum.

Reise- und Unterhaltungskosten

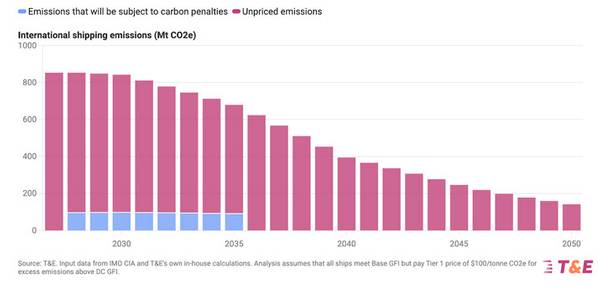

Erstmals wird es einen IMO-Rahmen geben, der begrenzte Einnahmen für die Dekarbonisierung generiert. Die Schnellanalyse von T&E zeigt jedoch, dass dies bei weitem nicht ausreicht, um Anreize für saubere Kraftstoffe zu schaffen und zu einem gerechten und gleichberechtigten Übergang beizutragen. Die Regeln legen auch Ziele für die Emissionsreduzierung fest. Schiffe, die diese Ziele nicht erreichen, müssen mit finanziellen Sanktionen in Form von Remedial Units (RUs) rechnen. Schiffe, die die strengsten Ziele übertreffen, könnten hingegen potenziell Surplus Units (SUs) generieren und verkaufen, die für die zukünftige Verwendung zurückgehalten oder auf andere Schiffe übertragen werden könnten. Auch für emissionsfreie und nahezu emissionsfreie Kraftstoffe gibt es finanzielle Anreize.

Es gibt jedoch Probleme mit der Gestaltung des Preissystems. Das aktuelle Paket sieht vor, dass fast 90 % der überschüssigen Schiffsemissionen von den CO2-Strafen der EVU befreit werden. Laut einer Analyse von T&E werden dadurch bis 2035 Einnahmen von jährlich rund 10 Milliarden US-Dollar generiert. Wie und wann diese ausgeschüttet werden, hängt jedoch stark von der Einrichtung eines IMO-Netto-Null-Fonds ab. Dies dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen.

Faig Abbasov, Schifffahrtsdirektor bei T&E, sagte: „Der Multilateralismus ist nicht tot. Trotz eines turbulenten geopolitischen Umfelds verleiht das IMO-Abkommen alternativen Schiffskraftstoffen neuen Schwung. Leider werden jedoch die waldzerstörenden Biokraftstoffe der ersten Generation im nächsten Jahrzehnt den größten Schub erhalten. Ohne bessere Anreize für nachhaltige E-Fuels aus grünem Wasserstoff ist es unmöglich, diese stark umweltbelastende Industrie zu dekarbonisieren. Nun liegt es an den einzelnen Ländern, nationale Maßnahmen umzusetzen, um grünen E-Fuels eine Lebensader zu eröffnen.“

UCL Energieinstitut

Dr. Marie Fricaudet, Senior Research Fellow am UCL Energy Institute, sagte: „Diese Einführung ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ein Teil der Schiffsemissionen – wenn auch ein kleiner – wird nun einer globalen Abgabe unterworfen. Angesichts eines erwarteten Emissionsrückgangs von rund 10 % bis 2030 im Vergleich zu 2008 reicht das Ambitionsniveau jedoch bei weitem nicht aus, um das IMO-Ziel der Emissionsreduzierung zu erreichen, geschweige denn, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.“

Dr. Tristan Smith, Professor für Energie und Transport am UCL Energy Institute, sagte: „Dieser Wandel wird letztlich schnell voranschreiten, auch wenn er langsam beginnt. Das bedeutet, dass das klassische Schifffahrtsmodell des konjunkturabhängigen Kaufens/Verkaufens, das auf einem technologierisikofreien Restwert basiert, nicht funktionieren wird. Die Tatsache, dass diese Politik zumindest dieses klare Signal sendet, lässt erwarten, dass einige der größten Risiken einer Technologiebindung, beispielsweise durch den weiteren Ausbau der LNG-Nutzung, vermieden werden. Zudem ist zu erwarten, dass sie nun die Aufmerksamkeit auf die optimale Gestaltung der Umstellung auf wasserstoffbasierte Kraftstoffe lenken wird. Auch wenn Klarheit, Gerechtigkeit und Inklusivität noch nicht so ausgeprägt sind, wie sie sein sollten, ist dies zweifellos ein Wendepunkt für die Branche und ihre Treibhausgasemissionen.“

BAR Technologies

BAR Technologies betont, dass Windantrieb eine sofort umsetzbare Lösung ist, ohne dass langwierige Diskussionen, Ausschusssitzungen oder Wartezeiten bis 2032 erforderlich sind. Windantrieb ist eine selbstverständliche Lösung, die Emissionen deutlich reduziert und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile bietet. Der maritime Sektor macht bereits Fortschritte: Die Anzahl installierter Windtechnologie und optimierter primärer Windneubauten hat sich in diesem Jahr auf über 100 Schiffe und über 5 Millionen dwt an Schiffen verdoppelt, die mit einer Form von Windantrieb ausgestattet sind. Dennoch besteht weiterhin erhebliches Potenzial für eine beschleunigte Einführung. Jetzt ist es an der Zeit, diese Dynamik zu nutzen und auf Windantrieb umzusteigen. Die Branche kann sofortige Emissionsreduzierungen erzielen und erhebliche wirtschaftliche Vorteile erzielen. Jetzt und jetzt bietet sich die Gelegenheit, entschlossen zu handeln, um die maritime Nachhaltigkeit voranzutreiben.