Maritime Suche nach dem Heiligen Gral der alternativen Energie

Die Schifffahrtsindustrie arbeitet seit über einem Jahrhundert mit einer einzigen Kraftstoffquelle. Angesichts der Eile, Emissionsstandards im In- und Ausland zu erfüllen, wird die Anpassung an die aktuelle Liste alternativer Kraftstoffe erhebliche Probleme mit sich bringen. Jeder Markt hat seine eigenen Herausforderungen, egal ob Hochsee-, Braunwasser-, Küsten-, Auslands- oder Inlandsmarkt.

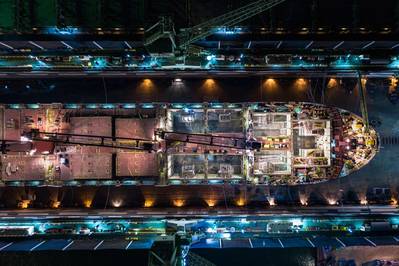

Wählen Sie eine der größeren Schiffswerften weltweit und das grundlegende Hochseeschiffdesign umfasst einen großen Zweitakt-Verbrennungsmotor.

Der Verzicht auf dieses einzelne Antriebssystem aus dem aktuellen Schiffsbau zur Einhaltung der Emissionsstandards hätte verheerende Auswirkungen auf die Rentabilität der Werft.

Erstens müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass der derzeitige Emissionszeitrahmen nicht eingehalten werden kann und dass auch in naher Zukunft weitere Schiffsbestellungen mit dieser Antriebsart erfolgen werden.

Die Diskussion über Klimawandel und Schiffsemissionen reicht bis ins Jahr 2012 zurück, als Ammoniak als militärischer Treibstoff analysiert wurde. Dr. William Ahlgren definierte den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen als „Dual-Fuel-Strategie“. Die Analyse koppelte fossile Energieträger mit elektrischer Energie. Die Forschung präsentierte drei Strategien für eine alternative Energiezukunft:

- eine Wasserstoffwirtschaft, die Strom und Wasserstoff als Kraftstoff kombiniert,

- eine vollständige Elektrowirtschaft und

- eine Dual-Fuel-Strategie, die die Einführung flüssiger erneuerbarer Energien ermöglicht.

Die „Dual-Fuel-Strategie“ basierte auf der Kompatibilität von flüssigem Ammoniak oder Methanol mit der bestehenden Energieinfrastruktur. Der Schiffbau griff das Konzept auf und entwickelte die Zweitaktverbrennung weiter, indem er zunächst Dual-Fuel-LNG einsetzte. Wo Emissionsdiskussionen und regulatorische Ziele von Null sprachen, war die Strategie ein Konzept des schrittweisen Übergangs. Null konnte ohne die „elektrische“ Komponente nicht erreicht werden, und nur wenige der globalen Schiffsbauer waren bereit, Batterien und Energiespeicher in dem erforderlichen Leistungsniveau einzusetzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Es gibt Hunderte von Berichten über Lieferungen von „Dual-Fuel“-Kraftstoffen. Zu diesem Zeitpunkt der Energiewende handelt es sich bei „Dual“ jedoch um eine Mischung aus alternativen und fossilen Kraftstoffen, und dafür gibt es Gründe.

Wasserstoff ist das einfache Mantra des „Heiligen Grals“. Nicht schwer zu verstehen, da alle zukünftigen Energiealternativen eine Wasserstoffbrücke besitzen. Beginnen wir mit der Bestimmung der tatsächlichen Kraftstoffdichte und der verfügbaren Energie in BTU-Werten der neuen alternativen Kraftstoffe. Ob Ammoniak, Methanol, LNG, Biokraftstoff oder Wasserstoff – keines dieser Produkte erreicht die Dichte und Energie von einfachem Schiffsdiesel. Die meisten liefern sogar nur 50 % oder weniger. Hinzu kommt, dass keines dieser Produkte im aktuellen Zustand die Null-Ziele erreicht und dies auch nicht tun wird, bis es in einer vorgeschlagenen „grünen“ Form geliefert wird.

Allein das Dichteproblem schafft Probleme im Schiffsbau. Weniger Energie erfordert größere Treibstofftanks und die Notwendigkeit, mehr Treibstoff zu transportieren. Mehr Treibstoff, weniger Ladung – weniger Ladung, geringerer Gewinn. Und das Problem setzt sich mit der Platzierung der neuen Treibstofftanks und den Auswirkungen auf Stabilität, Stauraum, Trimm und Tiefgang fort. Das Problem könnte durch die Beibehaltung der aktuellen Treibstoffvorräte und die Erhöhung der Anzahl der Bunkervorgänge gelöst werden. Ein Problem hängt mit dem gewählten alternativen Treibstoff zusammen und damit, ob das Handelsmuster des Schiffes die Infrastruktur bietet, um sicherzustellen, dass der Treibstoff in den Bunkerhäfen verfügbar ist. Sie werden feststellen, dass die Mehrheit der derzeitigen Häfen dies für Methanol, Wasserstoff, Ammoniak oder LNG nicht von sich behaupten kann. Rechnet man den Bedarf an Zündbrennstoff während der Zündung hinzu und den Schiffsdiesel als eigentlichen „Dual“-Tank, benötigen wir zwei Arten von Treibstofftanks.

Bei vielen Neubauprojekten, die die Emissionsvorschriften einhalten müssen, stellt die Tatsache, dass wir weiterhin mit einem einzigen großen Zweitakt-Verbrennungsmotor arbeiten, die größte Hürde dar. Die Bezeichnung „Dual Fuel“ umfasst über eine lange Übergangszeit einen alternativen Kraftstoff und einen fossilen Brennstoff.

Lange genug, dass die koreanischen Werften glauben, dass die „Kohlenstoffabscheidung“ der nächste Schritt zur Aufrechterhaltung des Standarddesigns sein wird. Die Umstellung auf LNG in Verbrennungsmotoren dauerte über zwei Jahrzehnte, und die Nutzung nimmt weiter zu. Bedenkt man nun, dass der erste große Zweitakt-Ammoniak-Verbrennungsmotor erst im Februar 2025 einen erfolgreichen Lastbetrieb von 25 % bis 100 % auf einem Prüfstand absolvierte, wird das Licht am Ende des Tunnels schwächer. Das Ende der Übergangsphase ist noch weit entfernt, und wir werden auch in den kommenden Jahren noch Diesel bunkern müssen.

Es bestehen auch Sicherheitsrisiken, die erhebliche Anpassungen bei Belüftung, Personalschutz und Schulung erfordern. Ammoniakdämpfe sind giftig, und ihre Verteilung zum und vom Antriebsaggregat stellt ein großes Problem dar. Ammoniak hat einen höheren Flammpunkt, jedoch einen geringeren Explosionsbereich im Gemisch mit Luft. Die atmosphärischen Berechnungen zur Vermeidung von Zündungen oder Explosionen unterscheiden sich deutlich von denen bei herkömmlichem Schiffsdiesel oder Schwarzöl.

Was den Wasserstoff als Kraftstoff betrifft, erschwert und verteuert die Dichte von komprimiertem Wasserstoff den Transport des Gases zum Schiff und die Lagerung nach der Bunkerung. Die Verflüssigung und kryogene Nutzung von Wasserstoff (ähnlich wie Ammoniak oder LNG) verursacht zusätzliche erhebliche Kosten sowohl für die Verflüssigung als auch für die Regasifizierung. Angesichts all dieser neuen Entscheidungen müssen wir die Initiative „Well to Wake“ unterstützen – der Energieverbrauch zur Erzeugung der „neuen Energie“ muss ebenso in die endgültige Emissionsberechnung einbezogen werden wie die erheblichen Kosten für den Schiffsbau.

Die Märkte für kleinere Arbeitsboote, Schlepper und Fähren sind bei der Suche nach dem Heiligen Gral schon viel weiter, so dass man fast sagen kann: „Sie haben eine weise Wahl getroffen.“ Viele Hersteller von Viertaktmotoren produzieren neue Produkte, die von Methanolmotoren bis hin zu komplett kraftstoffunabhängigen Motoren reichen.

Cummins hat die grundsätzliche Zulassung für die methanolfähigen QSK60 IMO II/III-Motoren mit einer Leistung von 2000 bis 2700 PS erhalten. Andere Projekte befassen sich mit der Wasserstoffproduktion an Bord und der Integration von Brennstoffzellen, Hybridelektrofahrzeugen und Batterien zur Einhaltung der Emissionsziele. Der Markt für Küstenarbeitsboote und Fähren hat die Dual-Fuel-Technik hinter sich gelassen und setzt nun, wie bereits 2012 prognostiziert, auf Elektroantriebe.

Über den Schiffsbetrieb und die Antriebsaspekte hinaus müssen wir auch die bestehenden Tonnagen der Kraftstofflieferanten und Bunkerunternehmen genau unter die Lupe nehmen. Da die Kreuzfahrtindustrie auf Dual-Fuel-LNG setzt, verzeichnen wir anhaltende Bestellungen und Lieferungen von LNG-Bunkerschiffen und -Lagern zur Unterstützung der LNG-Lieferungen. Was auf den US-Märkten fehlt, ist die notwendige Bunkerschiff-Tonnage für die Lieferung von Ammoniak, Methanol oder Biokraftstoffen. Der Ausbau dieser Infrastruktur geht weit über die landseitigen Lagerkapazitäten in den Bunkerhäfen hinaus. Für bestimmte Biokraftstoffe oder Methanol sowie die zur Mischung der Biokomponenten benötigten chemischen Grundladungen sind spezielle Tankbeschichtungen der Schiffe erforderlich. Ammoniak erfordert eine ähnliche kryogene Verflüssigung wie LNG. Für Methanol, Ethanol oder Fettsäuremethylester werden fortschrittliche Polymerbeschichtungen wie „Marine Line“ benötigt. Ausländische Flotten können diese Mischungen und Chemikalien in die USA liefern. Die inländische Flotte muss jedoch nun die neuen Ladungen aufbauen und darauf reagieren, um die Vertriebsnachfrage zu decken.

Der schnellste Weg für einen Betreiber, die CO2-Intensitätsbewertung seiner bestehenden Schiffe aufrechtzuerhalten, ist die Umstellung auf Biokraftstoffe. Diese Maßnahme unterstützt die Zweistoffstrategie und ermöglicht es Eignern und Betreibern, Emissionsreduzierungen geltend zu machen. Jeder kleine Beitrag trägt dazu bei, unsere Klimaziele zu erreichen. Nach der Analyse von 2012 kann nur noch die Kernenergie die Null-Emissionen erreichen. Und seien wir ehrlich: Die Diskussion darüber, wie sich diese Antriebsänderung auf den Schiffsbau auswirken wird, läuft bereits.